Vídeos relacionados:

Los comentarios de que la gente estaba entrando en la Embajada del Perú en La Habana corrieron como pólvora por toda la ciudad.

De repente, había un rumor que nadie podía corroborar, pero que cobraba fuerza a medida que pasaban las horas. El primer indicio, el más convincente para mí, fue un vecino que andaba inquieto. Me le acerqué y le pregunté, sin que mediaran saludos, si era verdad lo que se estaba diciendo de la embajada.

Lo más leído hoy:

Omar me miró con expresión nerviosa, hizo un ademán para marcharse, pero parece que, en ese instante, se acordó de lo mismo que yo, que el 20 de julio de 1969, mientras él trataba de sintonizar en una radio de baterías (un lujo en aquel entonces) la onda corta, yo me le aproximé para averiguar qué hacía y con mucho miedo, y pidiéndome total secretismo me dijo: Hoy el hombre está llegando a la Luna.

Si aquel evento mundial que el castrismo intencionalmente hizo pasar inadvertido en Cuba y del que no se podía hablar en público lo guardé como un secreto de confesión siendo yo apenas un adolescente de 12 años, muy bien podría guardarle otro ya con 23. Sí, es cierto, la gente está entrando a la embajada del Perú, me respondió. Solo le hice una nueva pregunta. ¿Sabes dónde está? En 5ta. Avenida y calle 70, en Miramar y se alejó de mí con prisa.

Fui caminando al paradero de la Víbora y subí a una ruta 100 que precisamente bajaba por la calle 70 y doblaba en la 5ta Avenida para dirigirse a las playas, La Concha, El Náutico y, desde luego, pasar frente el desvencijado Coney Island, que tan importante había sido en mi infancia y que era una de las ruinas más emblemáticas de la Revolución (después lo fue Jalisco Park).

La guagua, como era usual, estaba repleta de pasajeros, lo único sospechoso era el silencio y las miradas cómplices, como si se estuviera haciendo algo mal. Y no era mal lo que ocurría, sino inesperado, sospechosamente peligroso para todos, desafiante. Mientras el ómnibus bajaba por la calle 70, tanto por las aceras, como por el ancho paseo central que hacía de separador de vías, caminaba una multitud, algo dispersa, en pequeños grupos, pero contante en su andar.

El autobús se detuvo y, al abrir las puertas, la inmensa mayoría de los pasajeros se bajó. Algunos quedamos indecisos y el chofer exclamó: Esta es la parada para la embajada. Todos los que quedábamos en el ómnibus nos apeamos y nos dejarnos llevar por ese mar de gentes con el mismo propósito, una intención que llevaba implícito un desafío inédito al poder político, a la Seguridad del Estado, al propio dictador Fidel Castro.

Fui quizás uno de los que menos tiempo estuvo en el patio de la embajada peruana en La Habana en 1980 y, aunque le pregunté a algunos refugiados si el embajador había hablado, si se había confirmado que nos darían asilo político, la respuesta más socorrida fue: Aquí no sabemos nada.

Otros se aventuraban a decir: Ya estamos dentro, no nos pueden sacar porque esto es territorio peruano. Verdades y medias verdades. Bastaba una orden del máximo líder para que ocurriera un desalojo masivo y hasta una matanza, como casi ocurrió, según contó años después el embajador Ernesto Pinto-Bazurco Rittler al periódico limeño El Comercio.Yo se matar, tú no, le dijo Fidel Castro al embajador durante una negociación en el interior del auto del dictador.

Cuando los convencí a todos y fuimos para la Embajada, ya habían tirado un cerco de al menos 10 cuadras a la redonda que imposibilitaba el acceso. Los calmados agentes vestidos de civil, comenzaron a mostrarse inquietos, no permitían que nadie se sentara en el borde de los contenes. Había que estar en movimiento todo el tiempo, buscaban agotar a las personas y hacerlas regresar a sus casas.

Me sentí derrotado. Mi primera y única oportunidad para salir de Cuba la acababa de perder… Pero no fue la única, hubo otra.

La situación social era desconcertante para el régimen por varios errores cometidos por ellos mismos, es decir, por el propio Fidel Castro, el único con poder para tomar la decisión de retirar las postas a la Embajada del Perú, ordenar publicar en el periódico Granma que lo había hecho (en la tarde el mismo texto apareció en Juventud Rebelde) y subestimar los deseos de libertad del cubano, que asumió aquella nota como una invitación a meterse en la embajada.

Días después, otro editorial en el Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba (otro error a la postre, pero en su momento premeditado) daba cuenta de que quienes quisieran irse podían hacerlo en barcos desde el puerto del Mariel, por donde se fueron 125 mil personas y, según estadísticas de entonces, se estimaba que hasta tres millones de cubanos querían irse.

Han pasado 40 años de aquellos dolorosos hechos para la nación cubana, pero Granma parece que no se ha enterado y este 20 de abril se despachó con esta nota, que lejos de reconocer posibles errores reitera el discurso maniqueo del castrismo frente al fenómeno de la constante migración debido a la ausencia de libertad y la crisis económica crónicas que el comunismo a infligido a Cuba.

Volvamos a 1980, mi familia se sintió tan abatida como yo cuando no pudimos entrar a la embajada. Luego mi padre comenzó a dudar, es decir a temer, mi madre seguía las indicaciones de su marido, mis hermanos tomaron sus propias decisiones, como hice yo, que comencé mis propias gestiones para irme.

Ya comenzaba a hablarse de Cuatro Ruedas, un lugar frente al Alí Bar, que los mayores identificaban: “Frente al Allí Bar, donde cantaba Benny Moré”. Unas cuantas preguntas me permitió localizar Cuatro Ruedas, que resultó un estacionamiento para camiones de carga en la Avenida Dolores, muchos decían “en vuelta del Caballo Blanco”, justo frente al famoso bar frecuentado por Benny y otros exitosos cantantes de la época como Roberto Faz, Orlando Vallejo, Celeste Mendoza, Blanca Rosa Gil y Orlando Contreras.

Allí tuve otro fracaso. Para poder ser procesado en Cuatro Ruedas había que tener una carta de libertad. Como no había estado preso, no tenía el tan codiciado documento. Comencé a buscar algún contacto para que me vendiera una carta de libertad.

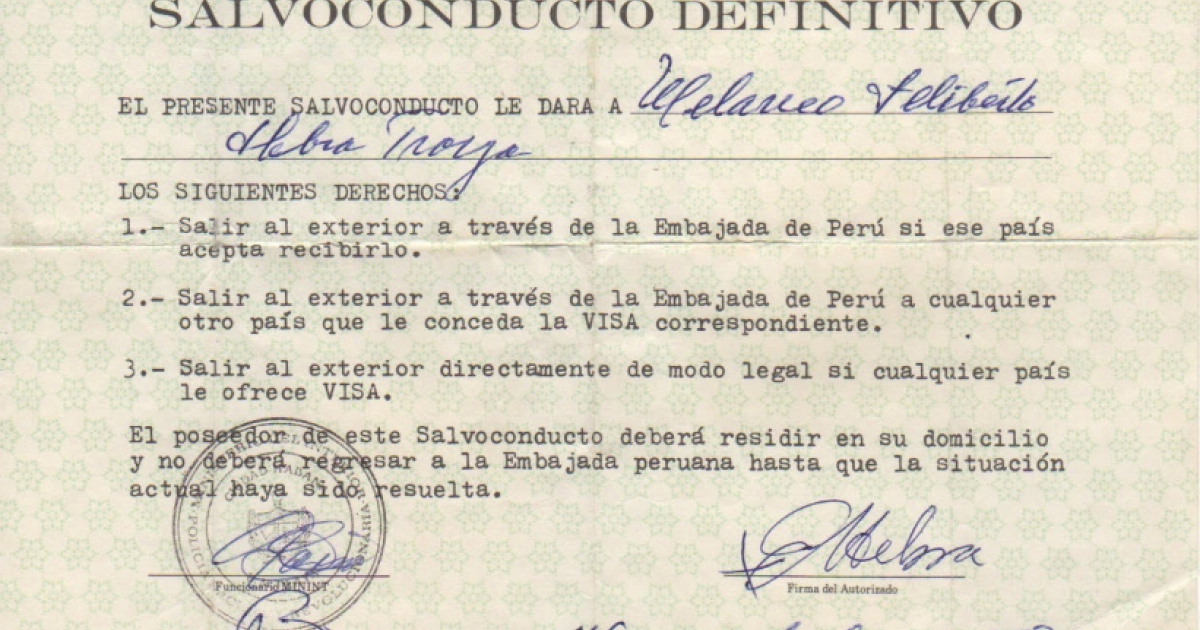

En la medida que pasaban los días, el descontento aumentaba en la ciudad donde solo se hablaba del Mariel, de poder irse, de quienes ya habían salido de la embajada con salvoconducto y hasta se habían ido de Cuba. En ese grupo estaba mi amigo Nicolás y su esposa. Cuando los vi, tras pasar una semana hacinados en la embajada parecían salidos de un campo de concentración nazi o un Gulag soviético. Estaban flacos, desencajados, con el terror retratado en el rostro, pero eufóricos porque estaban casi seguros que lograrían irse.

Me hablaron del hambre, la manipulación con la poca comida que entregaban para diez mil 800 personas, los altavoces a todo volumen con himnos revolucionarios y consignas, que en medio de la noche repercutían en los oídos para obligarlos a claudicar. Unos días después, Nicolás y señora se fueron de Cuba, en uno de los primeros barcos que partieron del Mariel.

Ninguna de mis gestiones dio fruto. La que más próxima estuvo a concretarse se vino abajo cuando me pidieron cinco mil pesos por falsificarme una carta de libertad. Yo no los tenía. Además, el trato involucraba a tres intermediarios y no me brindaba confianza, como tampoco me garantizaba nada, aunque luego supe de un hombre que cambió un caballo y un carretón por la ansiada carta.

Mientras crecía el malestar colectivo, el régimen ponía en marcha nuevas tácticas para amedrentar. Se activaron los actos de repudio. La violencia institucionalizada dio paso al maltrato físico, acoso en las casas de quienes habían manifestado su intención de irse por el Mariel, corte de luz y agua para obligarlos a salir a la calle y acribillarlos lanzándoles huevos, papas, piedras y golpearlos con palos y cabillas; como quedó evidenciado en la pelea en los accesos de la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, hoy embajada disminuida.

Algunos actos de repudio han quedado registrados en la historia universal de la infamia, como los que soportaron el compositor Mike Porcel y el guitarrista Carlos Molina, no solo por el ensañamiento, sino por las figuras de la vida cultural cubana que fueron parte directa del acoso, como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés.

El odio del castrismo y sus cómplices se manifiesta en muchas formas, las más evidentes, la carencia permanente de todo lo esencial para subsistir (el hambre como arma política) y las constantes trabas para levantar un negocio, daba lo mismo que fuera de zapatero remendón, que rellenando fosforeras desechables.

La idea es evitar el progreso, la intención es castigar a quienes se resisten a vivir en la miseria y la falta de libertad. Es quizás por ello que para los que desean irse de Cuba (que es una derrota para ellos y una victoria para el que logra largarse) siempre buscan un castigo.

En los años sesenta, con el decomiso de la casa y todo lo que había en su interior (el famoso inventario). Bastaba que un objeto inventariado no apareciera el día que llegaba la policía política y el presidente del CDR a sellar la casa, para cancelar la salida, por eso, hasta los vasos y platos que se rompían había que guardarlos para mostrarlos el grandioso o fatídico día de la partida.

Luego, a los que presentaban su “solicitud de salida del país”. Tan pronto lo hacían, perdían sus trabajos sin importar qué labor realizaban, y los mandaban a trabajar a la agricultura hasta que les llegara la salida. Eso podía prolongarse en el tiempo, fácilmente entre 3 y 5 años.

En los campos laboraron cirujanos, enfermeros, profesores, arquitectos y hasta amas de casa. Cuando el Mariel, el castigo a los que estuvieron en la embajada del Perú y a quienes manifestaba su intención de largarse de Cuba, fueron los actos de repudio, como lo es ahora castigar a los médicos que desean irse, con años de espera antes de ser liberados e impedir a los que abandonan sus contratos de trabajo de venta de servicios médicos en el extranjero, a no poder entrar a la isla en 8 años.

La creciente presión interna y el interés del gobierno por deshacerse de parte de la población descontenta, hace que el régimen suavice los requerimiento para quienes desean presentar la salida y declara que cualquier antisocial puede irse: “Quienes no tengan genes revolucionarios (...) no los queremos, no los necesitamos”, fanfarroneaba Fidel Castro.

En medio de este ambiente, surge una nueva esperanza en el Cerro, en la esquina de las calles calzada de Buenos Aires y Leonor Carvajal, donde abren una oficina para la escoria. Allí tuve más suerte, quizá por aquello de que el Cerro tiene la llave...

Una multitud de pueblo combatiente, formada fundamentalmente por estudiantes de escuelas primarias y secundarias (los uniformes los identificaban) gritando consignas y lanzando objetos contra quienes forzosamente teníamos que desplazarnos por la acera opuesta, convirtiéndonos en blancos perfecto para el ataque, era también una manera de amedrentar, pues algunas personas llegaban con ancianos y niños de brazo, lo que no persuadía de sus bajos instintos a los atacantes. Tampoco a los que querían llegar.

Estuve un rato en el lado protegido de la acera analizando el escenario. Una mujer se me acercó y me dijo: no te he visto gritar. Se lo dijo a otros también, que como yo, dispersos por el área, esperábamos el momento de cruzar la calle. Corrí, en diagonal para ganar tiempo y distancia, pero un policía me gritó que no se podía correr, que había que caminar despacio. Sin duda no quería que nadie llegara sin ningún rasguño al ansiado lugar.

Tras la inscripción y esperar muchas horas el momento de la entrevista bajo el sol, llegó mi turno. Había varias largas mesas de madera con bancos a ambos lados. Los entrevistadores estaban muy juntos uno pegado al otro, sin apenas espacio, lo mismo ocurría con quienes estábamos siendo entrevistados. Me tocó una mujer joven, de unos 30 años, pelo largo negro y uñas largas y pintadas, un verdadero lujo en aquella época.

Pensé dos cosas: Acababa de recibir a un familiar de la comunidad que le trajo el tinte de pelo y el esmalte para las uñas o estaba enviando un mensaje de tócame. Me era difícil dilucidar cómo comportarme, hasta que comenzó el interrogatorio.

Lo primero que hizo fue poner una muy destacada R en la primera página del carnet de identidad, en la parte superior derecha, después de la palabra Cuba (el primer carnet de identidad en Cuba parecía un pasaporte, con páginas para anotaciones. La idea era llevar un historial del individuo). Aquello me pareció sospechoso y una indicación de que además de seguir instrucciones, tenía algún propósito malévolo.

Luego me pidió que le hiciera mi historia de escoria. Había que ser cuidadoso, pues cualquier exceso podía conducir a la cárcel. Supe de un hombre que declaró que había descuartizado una vaca y se lo llevaron preso por “sacrificio ilegal de ganado vacuno”. Otro, que un incendio accidental ocurrido en su centro de trabajo, había sido provocado por él. Luego cumplió 15 años de cárcel.

Yo soy homosexual, le dije. No. Eres maricón, me respondió gozosa. En ese instante me di cuenta que no había que tocarla, sencillamente tenía delante a una perra hija de puta con la que tenía que lidiar. El resto de la supuesta entrevista estaba relacionada con mi comportamiento sexual, quién era mi marido, qué me gustaba que me hicieran, si me dolía.

A medida que aumentaban las preguntas fui asumiendo un comportamiento más maricón, con movimientos de cabeza, ojos entornados, desplazamiento lento de los dedos índice y pulgar desde la comisura de los labios hacia abajo, limpieza de las uñas de la mano. El maricón perfecto.

Su golpe de gracia fue cuando me preguntó que quién era mi marido. No esperaba esa curiosidad de su parte que me pareció parte de la estrategia para apresar más personas.

Le dije que yo no tenía pareja fija, que quien apareciera me venía bien. Me observó por un rato, sonriendo y sentenció: Entonces eres una puta. Unos minutos después me entregó varios papeles que prohibió que leyera hasta que saliera del lugar y me indicó otro banco donde había que esperar para que me tomaran la foto del pasaporte. El hecho de que me hicieran el pasaporte era señal de que había aprobado mi salida.

Al rato, ya eufórico y sin importarme nada, volví a recorrer la calle de entusiastas estudiantes devenidos en torturadores y aunque una piedra bastante pesada me pegó en la espalda, nada me importaba.

Tres cuadras más adelante, un grupo de personas se fueron acercando a mí. Me puse a la defensiva. No había policías, ni repudiadores activos. Temí que me fueran a romper los papeles y comencé a correr. Escuché una voz potente: Espera, solo queremos saber qué pasa allá adentro.

Me detuve, conversamos a cierta distancia hasta que, poco a poco, gané confianza. Les conté y hasta les mostré mi espalda que me ardía más que doler. Tienes un colorado, pero no está sangrando, me confirmó uno de ellos. El más joven de los hombres quiso saber qué pasaba en la entrevista y qué preguntaban.

Luego afirmó que al día siguiente iría. Le recité el refrán: No esperes para mañana lo que puedes hacer hoy, y me fui a mi casa, a esperar el aviso para partir y los actos de repudio tan pronto supieran en el CDR y en mi trabajo que me iba.

Esperé 14 días. En mi trabajo no se enteraron, pues había pedido vacaciones y en el Comité, aplazaron el acto de repudio contra mí, hasta que el Seccional lo ordenó. Fui avisado y más que detenerse en mi casa pasaron por la acera gritando consignas, pues eran ya muchos lo que aguardaban la llegada de la motocicleta que traía el papel para volver a Leonor Carvajal y Buenos Aires o a Cuatro Ruedas y, de ahí, partir al Mosquito y luego al puerto del Mariel.

Durante la espera tuve mucho miedo porque no sabía qué podría ocurrir. El característico sonido de una moto alertaba a los vecinos que salían a ver si se detenía y en qué casa. A quienes me preguntaban, le decía que no me iba, que estaba de vacaciones y algunos lo creyeron, además, al menos lo de las vacaciones era verdad. Me dio mucha pena, pero engañé también a Omar.

El mejor momento fue cuando me avisan que había llegado una carta de Nicolás con fotos. Era asombroso. En la imagen tomada con una cámara Polaroid se ve a Nicolás y la esposa en la puerta de un apartamento.

La toma era un poco distante, pero se apreciaba un camino asfaltado que terminada en dos escalones, limitado por un pasamano blanco, como recién pintado y a los lados un jardín recortado impecablemente y parte de una ventana.

Mis amigos ya habían hasta engordado. La mujer llevaba un pañuelo anudado a la cabeza, todavía estilo escuela al campo de Cuba, y él le pasaba el brazo por encima. Se veían alegres. Y a esa alegría aspiraba yo muy pronto a llegar.

Llegó mi día.

Estaba cayendo la tarde. Había llovido y el ambiente estaba bastante fresco. Una moto con un oficial vestido de verde olivo y un brazalete blanco con una I de Inmigración, se detuvo justo frente a mi casa y gritando citación para Luis de la Paz, con la intención de que todo el barrio se enterara, exaltó los ánimos en mi casa.

En vez de sentirse contentos, comenzaron a llorar. Mi madre temía que el barco se hundiera, mi padre que me buscara algún problema por bocón, decía. Dos de mis hermanas comenzaron a dar saltos de alegría.

Yo quería llorar, deseaba estallar, sentía, sin reparar conscientemente mucho en ello, que la dicha puede llegar también a ser dolor.

Ya había estudiado qué hacer tan pronto me entregaran la nota. Había decidido no perder tiempo para no permitir la organización de un acto de repudio de despedida, que en algunos casos solían ser los más violentos, pues la envidia de los que se quedaban se acrecentaba repentinamente.

Me vestí, me eché en el bolsillo 200 pesos que era lo que tenía para gastar en el Mosquito, donde se decía que todo costaba muy caro, que había que pagar hasta el agua. Era un rumor que circulaba por la ciudad, pero era un rumor esparcido por el propio gobierno para desvalijar a las personas de sus pocos recursos, más cuando iban con niños.

Fui caminando hasta el Cerro, unos 45 minutos. Le pedí a mis familiares que no salieran al portal cuando partiera. Los besé. Al salir de mi casa, los vecinos desde sus balcones y portales me miraban, pero no me gritaban, ni me tiraban nada.

Era la despedida silenciosa a alguien que había nacido y crecido en esa casa, que era parte de ese barrio, de esa calle, que iba a la escuela y jugaba con los hijos y nietos de quienes me observaban con aire de adiós. Llegando a la esquina escuché una voz ya un poco apagándose, pero conocida: Que se vaya la escoria. Era el presidente del comité, que estaba cumpliendo con sus funciones. Lo hizo todo muy bien. Pensé.

Tras pasar de nuevo por la calle del Calvario, la comisión de repudiadores todavía capitaneados por la misma mujer que me había dicho que tenía que gritar para estar en esa acera, entregué mi citación.

Me subieron a un minibús marca Fiat, que muchas veces había visto, pero nunca montado y 12 personas emprendimos el camino al Mosquito, no sin antes recibir órdenes precisas: No estaba permitido hablar, no se podía llorar, ni preguntar nada. Quien no las cumpliera, se quedaba.

No hizo más que ponerse en marcha el vehículo, una niña a mi lado comenzó a sollozar. La madre le tapó la boca, pegó su cabeza a la de ella aproximándosele al oído y le murmuró cállate que no nos van a dejar irnos.

La estancia en el Mosquito comenzaba por un fraude colosal. Un terraplén se acercaba a una pequeña construcción. De nuevo instrucciones precisas. Apearse en silencio y seguir las indicaciones de los oficiales.

Al entrar, a la derecha, había que mostrar el pasaporte que solamente miraban y luego pasar a una mesa donde unas mujeres vestidas con uniforme de aduaneras, incluso detrás de ella, pegado a la pared había un letrero grande que decía Aduana, y en el piso varios cajones llenos de objetos y dinero.

Sáquese todo del bolsillo. Alguien detrás de mí añadió: Todo. Si luego encontramos algo no te vas. Entregué los 200 pesos, algunas monedas, dos listas con nombres de contactos en Estados Unidos y, como por el nerviosismo se me olvidó quitarme el reloj, me despojaron de mi Poljot.

Con cautela me hice eco del rumor del costo de los alimentos. La revolución todo lo da gratis, sentenció la aduanera, y aunque pensé, que no, que ya lo había pagado con lo que me acababan de expoliar, hice un intento con el reloj. El reloj es soviético. Ahora es del pueblo, fue la respuesta.

Tras el paso por la aduana quedaba otro control: Entrar en un cubículo para una minuciosa requisa y pasar un detector de metales por el cuerpo. Al voltearme los bolsillos del pantalón aparecieron un pañuelo y otra lista con los nombres. Llevaba varias pensando en el decomiso y dos números de teléfono en la memoria que no había manera de ser confiscados. Me despojaron de esas dos cosas también.

Del otro lado se abría un enorme terreno que daba al mar. Como era de noche no tuve idea exacta del perímetro hasta el amanecer. Había una veintena de barracas con literas de tres pisos. Un área muy específica cercada y custodiada por soldados armados con AK y agresivos perros correteando de un lugar a otro. Luego supe que esa era la zona donde estaban las personas que traían directamente de las cárceles.

Por tratarse de la mañana, algunas mujeres con niño iban a una especie de cabañita donde entregaban leche. Solo leche para los menores. Agua no encontré hasta muchas horas después, que vi una cola inmensa de personas para beber directamente del grifo.

Ese fue todo mi alimento por casi 48 horas antes de salir y después durante 14 horas de navegación en un barco camaronero hacia Cayo Hueso. Junto a las rocas, algunas personas recogían agua de mar para lavarse. Mucha gente. Hice un cálculo y por el número de almas allí reunidas, podría demorar varias semanas en salir de allí.

Pero salí antes. A las 48 horas.

Cuando llegó mi oportunidad de salida, no había orden, era caótico y electivo por parte del policía encargado de despachar las guaguas hacia el Mariel, logré subir a una de ellas. El ómnibus salió a la carretera y se enfiló hacia el puerto. Entre la siempre recurrente amenaza de no te vas, se hacían las filas y se subía a los barcos.

El camaronero que me trajo tardó 14 horas y media en llegar a Cayo Hueso. Vomité hasta la bilis, de hecho era lo único que podía vomitar, el bamboleo y el mar encrespado con olas de gran tamaño ponían al barco en la cresta y luego bajaba para quedar entre dos paredes de agua, causó temor, gritos, chorros de vómito que pasaba de la boca de uno al rostro de los demás.

Luego, un guardacostas americano en la distancia. Más tarde una avioneta sobrevolando el barco, lo que hizo pensar ingenuamente en la proximidad de la costa. Al final, la boya que marcaba casi el final del recorrido, el espigón donde el Kraut & Kracker, con sus 265 refugiados abordo atracó y un soldado americano en perfecto español, con un megáfono dijo: Bienvenidos a tierras de libertad.

Claro que era la libertad.

Archivado en: